CORDIAL SALUDO

CONTRASEÑA 770371

TEMAS: Primer

Periodo

Nuestras primeras inquietudes

Importancia de la filosofía

Temas y problemas de la filosofía

El nacimiento de la filosofía

Los pensadores clásicos

Filósofos y corrientes filosóficas

Contenidos procedimentales

Nuestras primeras inquietudes

Interpretación filosófica

El carácter problemático de

la filosofía

Vida cotidiana y mundo

El sentido de las cosas

Filosofía y vida cotidiana

Retos para pensar

¿Para qué sirve la filosofía?

Principales preguntas y

respuestas filosóficas

Tales de Mileto

Importancia de la filosofía

Razón y filosofía

Cambio de actitud

Filosofar en el mundo actual

Filosofía y existencia humana

¿Para qué sirve la filosofía?

II

Anaximandro de Mileto

Temas y problemas de la

filosofía

Problema epistemológico

Problema antropológico

Problema ético

Problema religioso

Problema metafísico

Filosofía y cosmos

Filosofía y política

Filosofía y cultura

Anaxímenes

El nacimiento de la filosofía

Filosofía como actitud frente

a la vida: sus orígenes

Filosofía como explicación

Heráclito y el concepto de

cambio

Presocráticos

Los pensadores clásicos

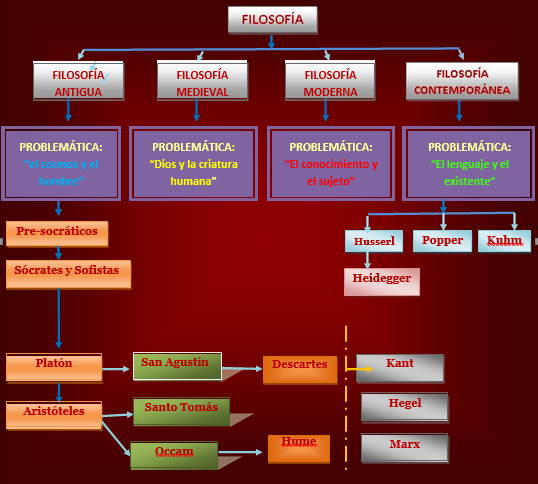

Filósofos y corrientes

filosóficas

Temas y problemas de la

historia en la filosofía

La filosofía y los filósofos

Estudiar filosofía implica

pensar la filosofía

Principales etapas de la

historia de la filosofía

Filosofía antigua

Filosofía medieval

Filosofía moderna

Filosofía contemporánea y

actual

Heráclito de Éfeso

La naturaleza y el hombre

Integración de las Ciencias Sociales

Vida cotidiana y mundo

El sentido de las cosas

Filosofar en el mundo actual

SABER SER

Desarrolla de sus emociones, el

sentido de los valores, ser capaz de cuestionarse, su ética e identidad

personal, asertividad, compromiso personal y desde la potencialidad de sus

propias habilidades.

Identifica las distintas

consecuencias que podría tener una decisión, la capacidad para ver la misma

situación desde el punto de vista de las personas involucradas, y las

capacidades de reflexión y análisis crítico, entre otras y un diálogo

constructivo con las otras personas.

INDICADORES DE DESEMPEÑOS:

Identifica el sentido y la

importancia de pensar filosóficamente en la circunstancia de la historia y

actualidad de nuestro mundo.

Adquiere el criterio

cognitivo encargado para emprender conocimiento, comprender conceptos,

desarrollar capacidad de reflexión crítica, aprender- aprender, adquirir

conocimiento para toda la vida para enfrentar sus estados emocionales.

Facilita habilidades necesarias

para la identificación y respuesta constructiva ante las emociones propias y

las de los demás. la Reconoce los propios sentimientos desde la importancia de

la empatía.

Posee la capacidad para

escuchar atentamente los argumentos ajenos y para comprenderlos, a pesar de no

compartirlos y expresar asertivamente, es decir, con claridad, firmeza y sin

agresión, los propios puntos de vista.

INDICADORES DE DESEMPEÑOS:

Se reconoce como una persona pensante y actuante que requiere estar en actitud crítica frente a su realidad y frente a su vida.

SABER HACER

Adquiere habilidades,

destrezas para desenvolverse en el conocimiento, aplicar y adaptar procesos de

aprendizaje prácticos, diseño de actividades en clase y resolución de problemas

desde las temáticas filosóficas

INDICADORES DE DESEMPEÑOS:

Argumenta desde los valores la importancia de sus propios cuestionamientos como punto de partida para el desarrollo filosófico.

SABER CONVIVIR

Expresa ideas y emociones,

con el fin de crear y compartir significados, transmitir ideas, interpretar y

procesar conceptos y datos, teniendo en cuenta el contexto temático de algunas

capacidades cognitivas como comprender, argumentar y promover la habilidad para

generar opciones creativas ante una situación de conflicto, de competencias

emocionales como la autorregulación de los comportamientos, y de ciertas

competencias comunicativas y criterios filosóficos, como la capacidad para

transmitir asertivamente los propios intereses

Consolida un equipo de

trabajo, se integra a él y aporta conocimientos, ideas y experiencias, con el

fin de definir objetivos colectivos y establecer roles y responsabilidades para

realizar un trabajo coordinado con otros desde el saber hacer y promover la capacidad

para manejar desde la reflexión conflictos pacíficamente y constructivamente,

donde el estudiante requiere de ciertos conocimientos sobre las dinámicas de

los conflictos desde su reflexión en la vida cotidiana de su filosofía.

INDICADORES DE DESEMPEÑOS:

Desarrolla propuestas de

pensamiento filosófico a partir de su experiencia personal y los avances desde

las distintas ciencias de la actualidad.

ESTÁNDARES Primer Periodo

Distingue los principales campos sobre los cuales se ha desarrollado

tradicionalmente el pensamiento filosófico a través de la historia.

Argumenta la importancia de la filosofía y los problemas que trata la

filosofía.

Confronta diferentes planteamientos filosóficos y determina nuevas

maneras de abordar los problemas tradicionalmente asumidos.

Presenta una posición crítica frente a las posibles limitaciones del

pensamiento filosófico a través de la historia.

INDICADORES PRIMER PERIODO GRADO DÉCIMO:

Identifica el sentido y la importancia de pensar filosóficamente en la

circunstancia de la historia y actualidad de nuestro mundo.

Se reconoce como una persona pensante y actuante que requiere estar en

actitud crítica frente a su realidad y frente a su vida.

Argumenta desde los valores la importancia de sus propios

cuestionamientos como punto de partida para el desarrollo filosófico

Explica las relaciones y diferencias entre los planteamientos en cada

uno de los campos sobre los que desarrolla la filosofía.

Desarrolla propuestas de pensamiento filosófico a partir de su

experiencia personal y los avances de las distintas ciencias en la actualidad.

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA Primer Periodo

¿Qué importancia tiene la filosofía en nuestras vidas y en el mundo

actual?

Indicadores del Segundo Periodo

Reconoce algunos planteamientos realizados por los físicos y filósofos

de la antigüedad respecto del origen, la conformación del mundo.

Da razones sobre la validez de cada planteamiento relacionado el origen,

la constitución del mundo y descubre en cada explicación del mundo, una gama de

posibilidades de interpretación y de creación del contexto donde se

desarrollaron.

Relaciona los principales problemas desarrollados por la ontología con

su propia experiencia y con su propia realidad.

Expone razones que explican por qué en autores como Parménides “lo mismo

es el pensar que el Ser” y Explica los principales argumentos en función de los

cuales algunos pensadores afirman que “Dios es el Ser”

Ofrece una posición crítica de la concepción del ser en las diferentes

concepciones filosóficas, a partir de su propia experiencia de vida y de

pensamiento.

Confronta las concepciones del ser en diferentes corrientes filosóficas

y expone su posición frente a los puntos de encuentro entre las diferentes

reflexiones.

Elabora reflexiones de carácter filosófico sobre los temas de la actualidad a partir de los elementos dados por la ontología de nuestra antigüedad y actualidad.

¿Cuál es el fundamento último del universo?, ¿De qué manera está

conformado?, y ¿Qué relación tiene el universo con los seres humanos?

¿Qué importancia ha tenido la reflexión filosófica que pregunta por el

ser a través de la historia de la filosofía?

Temas del Segundo Periodo

Explicaciones sobre el origen del mundo

Forma y constitución del mundo en la Edad Media

Desarrollo de las ciencias naturales y la concepción del mundo

Concepto del mundo de hoy

Ontología

Origen e inicio de la ontología

La ontología en la Edad Media

La reflexión moderna en torno al ser

Pensamiento ontológico contemporáneo y actual

Contenidos procedimentales

Los primeros físicos y su

concepción del mundo

Cosmología de Tales

Lo ápeiron de Anaximandro

Anaxímenes y el aire

Heráclito y el devenir

Parménides y el ser

Las cuatro raíces de Empédocles

Sócrates postsocráticos

Los dos mundos de Platón

Grecia en los orígenes de la ontología

El ser y la permanencia de la realidad

La única realidad es el ser

Parménides

La filosofía del ser

La época moderna: nueva concepción del Ser

Integración de las Ciencias Sociales

Las nuevas cosmologías

El pensamiento medieval

Concepción ontológica de la vida

La pregunta por el ser

SABER SER

Desarrolla de sus emociones, el

sentido de los valores, ser capaz de cuestionarse, su ética e identidad

personal, asertividad, compromiso personal y desde la potencialidad de sus

propias habilidades.

Identifica las distintas

consecuencias que podría tener una decisión, la capacidad para ver la misma

situación desde el punto de vista de las personas involucradas, y las

capacidades de reflexión y análisis crítico, entre otras y un diálogo

constructivo con las otras personas.

INDICADORES DE DESEMPEÑOS:

Reconoce algunos

planteamientos realizados por los físicos y filósofos de la antigüedad respecto

del origen, la conformación del mundo.

SABER SABER

Adquiere el criterio

cognitivo encargado para emprender conocimiento, comprender conceptos,

desarrollar capacidad de reflexión crítica, aprender- aprender, adquirir

conocimiento para toda la vida para enfrentar sus estados emocionales.

Facilita habilidades

necesarias para la identificación y respuesta constructiva ante las emociones

propias y las de los demás. la Reconoce los propios sentimientos desde la

importancia de la empatía.

Posee la capacidad para

escuchar atentamente los argumentos ajenos y para comprenderlos, a pesar de no

compartirlos y expresar asertivamente, es decir, con claridad, firmeza y sin

agresión, los propios puntos de vista.

INDICADORES DE DESEMPEÑOS:

Da razones sobre la validez

de cada planteamiento relacionado el origen, la constitución del mundo y

descubre en cada explicación del mundo, una gama de posibilidades de

interpretación y de creación del contexto donde se desarrollaron.

SABER

HACER

Adquiere habilidades,

destrezas para desenvolverse en el conocimiento, aplicar y adaptar procesos de

aprendizaje prácticos, diseño de actividades en clase y resolución de problemas

desde las temáticas filosóficas

INDICADORES DE DESEMPEÑOS:

Relaciona los principales

problemas desarrollados por la ontología con su propia experiencia y con su

propia realidad.

Expone razones que explican

por qué en autores como Parménides “lo mismo es el pensar que el Ser” y Explica

los principales argumentos en función de los cuales algunos pensadores afirman

que “Dios es el Ser”

Ofrece una posición crítica

de la concepción del ser en las diferentes concepciones filosóficas, a partir

de su propia experiencia de vida y de pensamiento.

Confronta las concepciones

del ser en diferentes corrientes filosóficas y expone su posición frente a los

puntos de encuentro entre las diferentes reflexiones.

SABER CONVIVIR

Expresa ideas y emociones,

con el fin de crear y compartir significados, transmitir ideas, interpretar y

procesar conceptos y datos, teniendo en cuenta el contexto temático de algunas

capacidades cognitivas como comprender, argumentar y promover la habilidad para

generar opciones creativas ante una situación de conflicto, de competencias

emocionales como la autorregulación de los comportamientos, y de ciertas

competencias comunicativas y criterios filosóficos, como la capacidad para

transmitir asertivamente los propios intereses

Consolida un equipo de

trabajo, se integra a él y aporta conocimientos, ideas y experiencias, con el

fin de definir objetivos colectivos y establecer roles y responsabilidades para

realizar un trabajo coordinado con otros desde el saber hacer y promover la

capacidad para manejar desde la reflexión conflictos pacíficamente y

constructivamente, donde el estudiante requiere de ciertos conocimientos sobre

las dinámicas de los conflictos desde su reflexión en la vida cotidiana de su

filosofía.

INDICADORES DE DESEMPEÑOS:

Elabora reflexiones de carácter filosófico sobre los temas de la actualidad a partir de los elementos dados por la ontología de nuestra antigüedad y actualidad.

Indicadores del Tercer Periodo

Interpreta cada uno de los planteamientos filosóficos respecto del

sentido y el que hacer del ser humano en el mundo e identifica y analiza los

distintos conceptos que se han dado acerca del ser humano a través de la

historia.

Explica su propia realidad con base en conceptos antropológicos, los

fundamenta con argumentos consistentes y establece relaciones entre los

diferentes planteamientos teóricos respecto de la antropología y justifica con

razones cada planteamiento.

Plantea concepciones antropológicas que expliquen su propia realidad y

que permitan encontrar un sentido a su vida y valora la antropología y la asume

como parte de su diario vivir, de manera que le permita entenderse y

construirse como persona.

Comprende que el pensamiento y la comunicación requiere de ciertas

normas y leyes básicas.

Reconoce la importancia de la lógica y se apropia de sus principios para

desarrollar sus razonamientos y exponerlos.

Fundamenta las normas y los postulados básicos de la lógica, y les

encuentra un sentido práctico ambiente

Explica con coherencia y con argumentos construidos de manera lógica

diferentes problemas y situaciones que se les plantean

Plantea alternativas frente a la manera como tradicionalmente se han

asumido los principales postulados lógicos y los enriquece desde su perspectiva

y propone una orientación a seguir por parte de la lógica en un futuro cercano,

teniendo en cuenta la situación actual de la ciencia

Pregunta Problematizadora del Tercer Periodo

¿Qué es el ser humano?, ¿Cuál es su ser y en qué consiste su quehacer en

el mundo?, ¿Qué importancia tiene el ser humano en el mundo?

¿Qué importancia tiene manejar unas reglas básicas que permitan

estructurar el pensamiento humano y establecer relaciones de comunicación en

forma razonable?

Temas del Tercer Periodo

La pregunta por el hombre

La noción del hombre durante el medioevo

El hombre como ser pensante y social

El hombre como persona y como ser total

La antropología del siglo XIX

La lógica como estructura del pensamiento

La lógica en la Edad Media

Revolución moderna de la lógica

Presente de la lógica

Contenidos procedimentales

Sócrates y el descubrimiento

del hombre

El alma como principio

La concepción dualista del

hombre en Platón

La antropología de San

Agustín

Educar es liberar

La concepción de hombre en la

escolástica

Ser humano para Santo Tomás

El pensamiento de San

Buenaventura

El ser humano según los

racionalistas

La pregunta por el yo

La concepción antropológica

La Ilustración y la

concepción humana

Rousseau

Sujeto pensante y consciente

Thomas Hobbes

Concepción del ser humano

escuela de Frankfurt

Concepción del ser humano en

América Latina

Sócrates y el origen de la

lógica

El aporte de Platón

La lógica en el estoicismo y

el epicureísmo

La lógica epicúrea

Aristóteles

Pensar y discutir de manera

lógica

Boecio, el maestro de la

lógica

El tema de los universales y

la lógica medieval

Guillermo de Ockham y la

nueva lógica medieval

El discurso y la realidad

La función de la lógica

Guillermo de Ockham

Bacon y la crítica a la

lógica tradicional

Nuevo método para la lógica

Inicios de la lógica moderna

La posición de Kant y Hegel

frente a la lógica

La lógica y la totalidad de

sus categorías según Hegel

La concepción dialéctica de

Hegel

Lógica en lenguaje matemático

Francis Bacon

Sobre la lógica tradicional

El enfoque pragmático de la

lógica

Análisis del lenguaje

independiente de la ciencia

La formalización de la lógica

Ludwig Wittgenstein

Algunas observaciones sobre el futuro del problema

Integración de las Ciencias Sociales

Concepción del ser humano como ser sociable

SABER SER

Desarrolla de sus emociones, el

sentido de los valores, ser capaz de cuestionarse, su ética e identidad

personal, asertividad, compromiso personal y desde la potencialidad de sus propias

habilidades.

Identifica las distintas

consecuencias que podría tener una decisión, la capacidad para ver la misma

situación desde el punto de vista de las personas involucradas, y las

capacidades de reflexión y análisis crítico, entre otras y un diálogo

constructivo con las otras personas.

INDICADORES DE DESEMPEÑOS:

Interpreta cada uno de los

planteamientos filosóficos respecto del sentido y el que hacer del ser humano

en el mundo e identifica y analiza los distintos conceptos que se han dado

acerca del ser humano a través de la historia.

SABER SABER

Adquiere el criterio

cognitivo encargado para emprender conocimiento, comprender conceptos,

desarrollar capacidad de reflexión crítica, aprender- aprender, adquirir

conocimiento para toda la vida para enfrentar sus estados emocionales.

Facilita habilidades

necesarias para la identificación y respuesta constructiva ante las emociones

propias y las de los demás. la Reconoce los propios sentimientos desde la

importancia de la empatía.

Posee la capacidad para

escuchar atentamente los argumentos ajenos y para comprenderlos, a pesar de no

compartirlos y expresar asertivamente, es decir, con claridad, firmeza y sin

agresión, los propios puntos de vista.

INDICADORES DE DESEMPEÑOS:

Explica su propia realidad con base en conceptos

antropológicos, los fundamenta con argumentos consistentes y establece

relaciones entre los diferentes planteamientos teóricos respecto de la

antropología y justifica con razones cada planteamiento.

SABER

HACER

Adquiere habilidades,

destrezas para desenvolverse en el conocimiento, aplicar y adaptar procesos de

aprendizaje prácticos, diseño de actividades en clase y resolución de problemas

desde las temáticas filosóficas

INDICADORES DE DESEMPEÑOS:

Plantea concepciones

antropológicas que expliquen su propia realidad y que permitan encontrar un

sentido a su vida y valora la antropología y la asume como parte de su diario

vivir, de manera que le permita entenderse y construirse como persona.

Comprende que el pensamiento

y la comunicación requiere de ciertas normas y leyes básicas.

Reconoce la importancia de la

lógica y se apropia de sus principios para desarrollar sus razonamientos y

exponerlos.

Fundamenta las normas y los

postulados básicos de la lógica, y les encuentra un sentido práctico ambiente

Explica con coherencia y con argumentos

construidos de manera lógica diferentes problemas y situaciones que se les

plantean

SABER

CONVIVIR

Expresa ideas y emociones,

con el fin de crear y compartir significados, transmitir ideas, interpretar y

procesar conceptos y datos, teniendo en cuenta el contexto temático de algunas

capacidades cognitivas como comprender, argumentar y promover la habilidad para

generar opciones creativas ante una situación de conflicto, de competencias

emocionales como la autorregulación de los comportamientos, y de ciertas

competencias comunicativas y criterios filosóficos, como la capacidad para

transmitir asertivamente los propios intereses

Consolida un equipo de

trabajo, se integra a él y aporta conocimientos, ideas y experiencias, con el

fin de definir objetivos colectivos y establecer roles y responsabilidades para

realizar un trabajo coordinado con otros desde el saber hacer y promover la

capacidad para manejar desde la reflexión conflictos pacíficamente y

constructivamente, donde el estudiante requiere de ciertos conocimientos sobre

las dinámicas de los conflictos desde su reflexión en la vida cotidiana de su

filosofía.

INDICADORES DE DESEMPEÑOS:

Plantea alternativas frente a la manera como tradicionalmente se han asumido los principales postulados lógicos y los enriquece desde su perspectiva y propone una orientación a seguir por parte de la lógica en un futuro cercano, teniendo en cuenta la situación actual de la ciencia.

Indicadores del Cuarto Periodo

Descubre diferentes caminos por los cuales es posible abordar el proceso

del conocimiento y desde ellos explica su propia posición y comprende que la

discusión en torno al problema del conocimiento es fundamental para clarificar

los planteamientos teóricos que sustentan los saberes.

Sigue con atención, y de manera fundamentada, los diferentes

planteamientos teóricos sobre los criterios de validez del conocimiento y

demuestra con argumentos convincentes las fortalezas y las debilidades de las

diferentes corrientes de la teoría del conocimiento

Relaciona las teorías del conocimiento con su proceso personal de

aprendizaje y determina aplicaciones concretas de dichos planteamientos

filosóficos.

Confronta diferentes planteamientos filosóficos sobre el origen del

conocimiento y construye una nueva propuesta.

Determina y argumenta el nivel de profundidad y diversos planteamientos

de la filosofía oriental, occidental y comprende la historia de la filosofía

como un aporte significativo en desarrollo de nuestro proceso personal de

pensamiento.

Explica con argumentos fundamentados las causas y las consecuencias de

los pensamientos filosóficos y la influencia que éstos han tenido en la vida de

las diferentes culturas.

Desarrolla las diferentes propuestas filosóficas y las integra en sus

reflexiones diarias como explicación del acontecimiento y descubre en los

diferentes planteamientos una manera de explicar su propia vida y de

encontrarle sentido a su realidad.

Pregunta Problematizadora del Cuarto Periodo

¿De qué manera se ha influenciado el problema del conocimiento en la

historia de la filosofía y qué importancia tiene dedicarnos a su análisis?

¿De qué forma se han asumido y desarrollado los principales problemas

abordados por la filosofía a través de la historia?

Temas del Cuarto Periodo

Teoría del conocimiento

Qué es el conocimiento y cómo se conoce

Orientación e intencionalidad del conocimiento

El criterio de validez del conocimiento en la modernidad

El problema del conocimiento en la actualidad

Historia de la filosofía

Filosofía oriental

Filosofía grecorromana

Filosofía medieval

Filosofía moderna

El problema del conocimiento de la filosofía moderna

Contenidos

procedimentales:

Primeros acercamientos al problema de conocimiento

El conocimiento como una eterno recordar

Inteligencia y conocimiento

Platón

De ánima, libro tercero, capítulo 4 Aristóteles

La propuesta de San Agustín

El cambio hacia la verdad los universalistas y

los nominalistas

Conocimiento intuitivo y abstractivo

Juan Duns Escoto

Conocimiento para los racionalistas

El conocimiento para los empiristas

El criticismo

Razón y conocimiento

Criterio de validez del conocimiento científico

La sensibilidad y el intelecto

John locke

El conocimiento humano, Descartes

Diversificación del conocimiento

Aplicación de conocimiento científico al campo

social

Ernest Mach

Henri Poincaré

La teoría del conocimiento en el siglo XX

Conocimiento: limitado y particular

Max Weber y el conocimiento objetivo

Charles

El conocimiento en la hermenéutica

La teoría del conocimiento a finales del siglo

XX

Karl Popper

Su propuesta intelectual

Las condiciones actuales

El contenido, método y el objetivo o finalidad

de la filosofía

La filosofía como necesidad de los griegos

Aspectos más importantes de la filosofía griega

Los grandes filósofos

La razón como base y fundamento de todo

El humanismo renacentista

Bacon y Descartes: filosofía y revolución

científica

Kant y la Ilustración

La filosofía de Kant

Benedictus Baruch de Spinoza

Integración de las Ciencias Sociales

El problema del conocimiento de la filosofía moderna

SABER SER

Desarrolla de sus emociones, el

sentido de los valores, ser capaz de cuestionarse, su ética e identidad

personal, asertividad, compromiso personal y desde la potencialidad de sus

propias habilidades.

Identifica las distintas

consecuencias que podría tener una decisión, la capacidad para ver la misma

situación desde el punto de vista de las personas involucradas, y las

capacidades de reflexión y análisis crítico, entre otras y un diálogo

constructivo con las otras personas.

INDICADORES DE DESEMPEÑOS:

Descubre diferentes caminos

por los cuales es posible abordar el proceso del conocimiento y desde ellos

explica su propia posición y comprende que la discusión en torno al problema

del conocimiento es fundamental para clarificar los planteamientos teóricos que

sustentan los saberes.

SABER SABER

Adquiere el criterio

cognitivo encargado para emprender conocimiento, comprender conceptos,

desarrollar capacidad de reflexión crítica, aprender- aprender, adquirir

conocimiento para toda la vida para enfrentar sus estados emocionales.

Facilita habilidades

necesarias para la identificación y respuesta constructiva ante las emociones

propias y las de los demás. la Reconoce los propios sentimientos desde la

importancia de la empatía.

Posee la capacidad para

escuchar atentamente los argumentos ajenos y para comprenderlos, a pesar de no

compartirlos y expresar asertivamente, es decir, con claridad, firmeza y sin

agresión, los propios puntos de vista.

INDICADORES DE DESEMPEÑOS:

Sigue con atención, y de manera fundamentada,

los diferentes planteamientos teóricos sobre los criterios de validez del

conocimiento y demuestra con argumentos convincentes las fortalezas y las

debilidades de las diferentes corrientes de la teoría del conocimiento

SABER

HACER

Adquiere habilidades,

destrezas para desenvolverse en el conocimiento, aplicar y adaptar procesos de

aprendizaje prácticos, diseño de actividades en clase y resolución de problemas

desde las temáticas filosóficas

INDICADORES DE DESEMPEÑOS:

Relaciona las teorías del

conocimiento con su proceso personal de aprendizaje y determina aplicaciones

concretas de dichos planteamientos filosóficos.

Confronta diferentes planteamientos filosóficos sobre el origen del conocimiento y construye una nueva propuesta.

Determina y argumenta el nivel de profundidad y diversos planteamientos de la filosofía oriental, occidental y comprende la historia de la filosofía como un aporte significativo en desarrollo de nuestro proceso personal de pensamiento.

Explica con argumentos fundamentados las causas y las consecuencias de los pensamientos filosóficos y la influencia que éstos han tenido en la vida de las diferentes culturas.

SABER CONVIVIR

Expresa ideas y emociones,

con el fin de crear y compartir significados, transmitir ideas, interpretar y

procesar conceptos y datos, teniendo en cuenta el contexto temático de algunas

capacidades cognitivas como comprender, argumentar y promover la habilidad para

generar opciones creativas ante una situación de conflicto, de competencias

emocionales como la autorregulación de los comportamientos, y de ciertas

competencias comunicativas y criterios filosóficos, como la capacidad para

transmitir asertivamente los propios intereses

Consolida un equipo de

trabajo, se integra a él y aporta conocimientos, ideas y experiencias, con el

fin de definir objetivos colectivos y establecer roles y responsabilidades para

realizar un trabajo coordinado con otros desde el saber hacer y promover la

capacidad para manejar desde la reflexión conflictos pacíficamente y

constructivamente, donde el estudiante requiere de ciertos conocimientos sobre

las dinámicas de los conflictos desde su reflexión en la vida cotidiana de su

filosofía.

INDICADORES DE DESEMPEÑOS:

Desarrolla las diferentes propuestas filosóficas y las integra en sus reflexiones diarias como explicación del acontecimiento y descubre en los diferentes planteamientos una manera de explicar su propia vida y de encontrarle sentido a su realidad.

ACTIVIDAD PARA TRABAJAR EN CLASE: Trabajo Aprendizaje Basado en Preguntas

El aprendizaje basado en problemas (ABP) es una estrategia didáctica que

consiste en enfrentar al estudiante a una situación real con el fin de

comprender mejor la problemática asociada. El resultado es un análisis práctico

que potencia la reflexión y el pensamiento crítico. Este tipo de aprendizaje es

significativo.

FORO: LECTURA COMPLEMENTARIA, Ámbitos Filosóficos, políticos, económicos, culturales

y sociales.

CUESTIONARIO DE ACUERDO AL TRABAJO

APRENDIZAJE BASADO EN PREGUNTAS.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: lomaravillosodelsaber.blogspot.com

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:

LINGÜÍSTICA VERBAL: hace referencia a la habilidad para la comunicación

oral, de escritura y gestualidad.

Implica la capacidad de comprender el orden y el significado de las

palabras en la lectura, la escritura, al hablar y al escuchar, es la

inteligencia más reconocida en la enseñanza y el aprendizaje de una lengua

extranjera.

INTELIGENCIA INTERPERSONAL: Tiene la capacidad de fijarse en los

intereses de los demás, son personas que les gusta conversar, aprender en

grupos o en parejas, y hacer actividades con otras personas.

INTELIGENCIA INTRAPERSONAL: Tiene la capacidad de conocerse a sí mismo, logra varias metas en la vida, Por lo general, estas personas prefieren trabajar independientemente, pensar en su futuro, reflexionar. Además, tienen un buen sentido de sus fortalezas y sus dificultades, y piensan profundamente de cosas importantes para sí mismo.

RECURSOS:

Lecturas complementarias

Presentación de Power point

Lomaravillosodelsaber.bogspot.com

OBSERVACIONES: Trabajar de acuerdo a las indicaciones de la clase

magistral.

Herramienta pedagógica: La página virtual lomaravillosodelsaber.blogspot.com es una estrategia metodológica para las lecturas desde diferentes asignaturas y conocimiento básico para las comprensiones de lectura, lecturas investigativas y facilitar mejor la comprensión desde los saberes previos.

En las comprensiones lectoras debes analizar y argumentar criterios en nuestra área de ciencias sociales y desde la vida cotidiana y proponer pensamientos críticos frente a las decisiones desde las competencias ciudadanas.

Respetar los aportes de sus compañeros en el desarrollo del ser, saber y hacer. Desde las diversas perspectivas.

Comprender y proponer desde el Saber-Ser, donde debes reconocer del criterio de evaluación y del desarrollo de las emociones, sentido de los valores, ser capaz de cuestionarse, aprender desde la ética e identidad personal, asertividad, y compromiso personal.

Se evalúa desde el Saber donde debes obtener el criterio cognitivo encargado para adquirir conocimiento, comprender conceptos, desarrollar capacidad de reflexión crítica, aprender- aprender, adquirir conocimiento para toda la vida.

Se evalúa desde el Saber Hacer donde obtienes el criterio evaluativo de adquirir habilidades, destrezas para desenvolverse en el conocimiento, aplicar y adaptar procesos de aprendizaje práctico, diseño de actividades en clase, resolución de problemas desde las temáticas.

DESARROLLO DESDE LAS COMPETENCIAS

COMPETENCIA CRÍTICA:

Cuestiona algunas de las creencias y opiniones del sentido común sobre el origen del su mundo, sometiéndolas al examen filosófico.

ÁMBITO COSMOLÓGICO

Expreso posiciones personales argumentadas frente a controversias y problemas en torno a la manera como el Ser humano se posiciona en el mundo, apoyándome en algunas de las reflexiones filosóficas más reconocidas.

ÁMBITO ANTROPOLÓGICO:

Indago en algunas teorías filosóficas que explican el sentido y el quehacer del ser humano en el mundo y las contrasto con las condiciones sociales e históricas en las que me encuentro inmerso.

ÁMBITO EPISTEMOLÓGICO:

Argumento sobre diferentes posiciones filosóficas y tengo claridad acerca de los puntos de acuerdo y desacuerdo entre su mi posición personal y la de los filósofos, respecto del conocimiento científico

IDEAS IMPORTANTES DEL PRIMER PERIODO PARA LA EVALUACIÓN

En el siglo V a.C. la influencia de los sofistas en Grecia, la difusión del relativismo y el convencionalismo en cuestiones políticas y morales, así como los constantes pleitos condujeron a cada uno de los individuos a utilizar palabras como "justicia e interés de la ciudad" en sentidos diferentes, de acuerdo con su conveniencia. Por lo tanto, en Grecia el bien y la virtud eran asuntos relativos y correspondían a las intenciones de cada persona

Santo Tomás de Aquino acepta las tres características de la ética aristotélica que son el intelectualismo, la búsqueda de la felicidad y la realización del fin último. Pero añade que si la felicidad intelectual, racional aristotélica se alcanza en este mundo entonces el hombre puede ser feliz en el transcurso de su vida, separándose con esto de Aristóteles, porque para Santo Tomás Dios es la felicidad de todo hombre

Las reflexiones contemporáneas de la ética reconocen que el espacio en que ésta recobra su vigencia es el de la política. El hombre contemporáneo es un hombre que se encuentra separado del mundo en el que vive por el dolor que este mismo mundo le ocasiona. Sin embargo, la política se convierte en el espacio para la ética en tanto que el espacio político es el de la construcción de la pertenencia de un hombre a un estado

Para San Agustín, el libre albedrío designa la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, aunque gozar de libre albedrío no siempre significa ser libre, pues serlo depende del uso que se haga de Él, ya que para San Agustín es fundamental distinguir entre el obrar por elección y el obrar por libertad

Para algunos autores medievales, la razón humana es el principio del obrar humano y, por tanto, obrar bien es obrar de acuerdo con los designios de la razón. Ockham, por su parte, postula una ética desvinculada de cualquier tipo racional. Todos los preceptos morales penden de la pura voluntad divina. De esta forma, un acto es malo únicamente porque Dios lo prohíbe y bueno porque lo ordena, para alejarse por completo de los principios tradicionales del obrar humano que se basan en la razón humana Ockham propone que Dios podría haber creado un orden moral en el que el robo, el crimen y el odio a Dios hubieran sido actos meritorios

El desarrollo científico que más afectó a la ética después de Newton fue la teoría evolutiva de Darwin, la cual postula la supervivencia del más apto. Nietzsche desarrolló la tesis darwinista de la selección natural aludiendo que la conducta moral, defendida por el judeocristianismo, era una doctrina esclava necesaria tan sólo para el débil. De esta manera aplicó el principio de selección natural a los humanos al afirmar que la vida de los hombres era una lucha incesante y despiadada por el poder

La crítica socrática de la democracia se combinaba con un aprecio por las Leyes del Estado. Cuando Sócrates fue condenado a muerte por la asamblea, tuvo la oportunidad de huir de la cárcel. Sócrates se negó, pues era consciente de que había sido condenado conforme a las leyes de Atenas por las cuales sentía un profundo respeto. Así, afirmaba que la justicia caracterizaba a la sociedad en su conjunto y el Estado justo era aquel en el que cada quien llevaba a cabo su función como ciudadano. Sin embargo, a pesar de conocer los vacíos que tenía el sistema aceptó la pena de muerte, porque fue consecuente con el concepto de justicia que predicó y defendió durante su vida

La proposición de Sócrates de que aquel que conoce claramente el bien también lo quiere y lo realiza, resulta exacta en la medida en que una conducta plenamente buena, no sólo incluye en sí la bondad objetiva de lo querido, sino también la prioridad valorativa objetivamente fundada como lo mejor en cada caso. Sin embargo, algunos piensan que, si se observa con cuidado las implicaciones de este enunciado, puede resultar un tanto ingenuo en cuanto la acción buena no depende de una reflexión que la sustente

Los primeros representantes de la Patrística sostenían que los hombres han recibido de Dios el libre albedrío para que puedan optar por el bien o por el mal. Si en el ejercicio de esa facultad el individuo se inclina por el mal, tiene la posibilidad de volver a Dios por medio del reconocimiento del pecado y la realización de acciones moralmente buenas. De lo anterior se deduce que por medio del arrepentimiento sincero el hombre puede volver a integrarse en la unidad divina

Pitágoras propone al hombre como camino ético, esforzarse por liberar su alma de la reencarnación, purificándola por medio de una vida que comporte la contemplación intelectual del orden establecido en los números para conseguir la felicidad que está más allá de la vida material. De lo anterior se deduce que es necesario evitar ascéticamente las impurezas provenientes de lo corporal

Hume, al criticar la postura que fundamenta la moral en la razón, formula un "emotivismo moral", es decir que, es el sentimiento y no la razón lo que determina la acción. Según él, los seres humanos guían su conducta por la pasión y no por las ideas, de tal forma que el valor moral de un acto depende del sentimiento que éste suscite en el sujeto. Así, Hume se opone a los que consideran que la moralidad se rige por el razonamiento intelectual, porque para Hume aunque la razón analiza las situaciones, es la emoción la que permite las decisiones

Según Aristóteles, el fin de las acciones humanas es lograr la felicidad, en este sentido, el "Bien Supremo" es ser feliz y toda acción que conduzca a dicho Bien es virtuosa. Ahora bien, si "vivir feliz" es vivir conforme a la virtud, los seres humanos viven felizmente cuando sus acciones están constituidas por la virtud

Jeremías Bentham, filósofo utilitarista de comienzos del siglo XIX, se propuso descubrir los criterios objetivos que permitían evaluar las ideas morales, y para ello recogió el principio hedonista según el cual la búsqueda del placer es el elemento esencial para lograr la felicidad. Lo anterior significa que lo útil se manifiesta como el medio de alcanzar la mayor cantidad de esa dicha. En este sentido, el fin moral del individuo es la satisfacción de sus deseos, porque toda acción humana busca el máximo goce que de ella se pueda obtener

René Descartes afirma que el hombre debe tratar de conocer las leyes y costumbres que constituyan una moral más elevada, la cual garantice un actuar ético claro y distinto. Mientras se logra dicho objetivo, es preciso seguir las prácticas morales más moderadas de las sociedades y vivir con ellas mientras se conocen las leyes y costumbres verdaderas que constituyen una moral perfecta. Ahora bien, la propuesta para lograr llegar a la moral verdadera radica en determinar su significado por la luz del entendimiento

Fichte considera que el objetivo final de la ética es la realización de la razón en una comunidad de seres libres ligados a la idea de progreso infinito. Así, lejos de considerar al cuerpo y a la naturaleza como obstáculos del alma para lograr dicho fin, los considera, por el contrario, instrumentos de la moralidad. Por ello, toda moral debe considerar al cuerpo como un instrumento de la razón y como unidad de las conciencias tendientes al progreso infinito. De lo anterior se deduce que un mal moral convierte al hombre en un ser estático, porque inhibe su proceso hacia una vida mejor

San Gregorio de Nisa, uno de los primeros Padres de la Iglesia, afirma que el ser humano tiene la capacidad de alejarse del bien mediante su libre albedrío porque su existencia se dio gracias a la voluntad creadora de Dios. El Santo sostiene que la divinidad ha existido desde siempre como el Ser absolutamente bueno e inmutable que hizo al hombre a imagen y semejanza suya. Sin embargo, aunque la persona es imagen de Dios comete actos malos, porque a su ser personal le es propio decidir si acepta o rechaza al Ser Supremo

Para Spinoza, la única substancia existente es la substancia divina infinita, a la cual identifica con la naturaleza. La substancia es definida por este autor como aquello que es en sí mismo y se concibe por sí mismo y no a partir de otra cosa. Por esta razón, la substancia no puede tener una causa externa a ella, pues la substancia es causa de sí y su esencia comprende su existencia

Para Hume, la substancia no es una idea que se derive de alguna impresión de sensación o de reflexión, sino que es un conjunto de ideas simples unidas por la imaginación. Por lo tanto, no hay ninguna idea que se llame substancia, porque substancia es sólo un nombre que se refiere a una colección de cualidades

Es común a los gnósticos el afirmar la absoluta trascendencia de Dios, de tal manera que no puede ser creador del mundo, pues no puede tener contacto alguno con él ya que el origen del mal es la materia. Frente a esta postura, los Padres de la Iglesia defienden que Dios es creador del mundo y para ello afirman que Dios es creador a partir de una materia preexistente

Para el aristotelismo, el alma es la forma sustancial del cuerpo, es decir, es el principio biológico co-extensivo a todo lo que vive, y, por tanto, de cierta manera no puede desprenderse del ser vivo. Por su parte, Tomás Campanella se aleja de las doctrinas aristotélicas al considerar, primero, que el alma puede elevarse desde el saber que ella posee de sí misma hasta la contemplación de las ideas y por último de Dios, y segundo, al proponer una teoría que permita una relación directa con Dios a través del alma

La época moderna se caracterizó por la seguridad absoluta en la razón, motivo por el cual se buscó distinguir la verdadera ciencia de la que no lo era. De esta forma, ciencia era aquélla que se guiaba por principios racionales y físicos. Por lo tanto, se puede pensar que eran considerados verdaderos filósofos aquellos que se preguntaron exclusivamente por la naturaleza. Pero el padre de la modernidad, Descartes, se preguntó por la existencia de Dios, de lo que podríamos deducir que cayó en contradicción con su propia filosofía. Sin embargo, esta aparente contradicción es superada si recordamos que lo que hizo Descartes fue tratar la metafísica para demostrar su insostenibilidad racional

Si afirmamos que todos los seres mundanos están constituidos de materia-forma, entonces los ángeles como tal, carecerían de materia y sólo tendrían forma. No obstante, San Buenaventura argumentaba que los ángeles también tendrían un componente material, pues si su constitución fuese exclusivamente formal, serían acto puro, lo que es exclusivo de Dios. A este respecto, si se defiende el principio de individuación que es el que permite diferenciar los seres unos de otros, se hace necesario negar la multiplicidad de especies angelicales, porque al ser Dios espíritu puro, sería imposible diferenciarlo de los ángeles

La ética como disciplina filosófica tiene como interés central los principios según los cuales el hombre debe orientar su acción. Estos principios sirven de pauta para conformar las normas de conducta individual, es decir, para constituir la moral personal. Sin embargo, se puede afirmar que la ética es una disciplina eminentemente explicativa y no exclusivamente normativa, porque analiza la forma de ser del hombre en su generalidad

Los pitagóricos solían recomendar a sus discípulos lo siguiente: “No permitas que el sueño caiga sobre tus ojos cansados antes de haber sopesado todos los actos del día. ¿En qué fallé? ¿Qué hice, qué deber omití? Empieza por ahí y prosigue, después de lo cual censura lo que esté mal, y del bien que hayas hecho regocíjate. Estas palabras constituyen una clara invitación a poner en práctica lo que en ética y en psicología se conoce como examen de conciencia

Escribe Descartes: “Bueno es saber algo de las costumbres de otros pueblos para juzgar las del propio con mayor acierto y no creer que todo lo que sea contrario a nuestros modos sea ridículo y opuesto a la razón, como suelen hacer los que no han visto nada”. A partir de lo anterior se deduce que todo juicio acerca de las costumbres de otro pueblo tiene que estar basado en el reconocimiento de la diversidad cultural propia de las sociedades humanas

Dice Stuart Mill: “La humanidad sale más gananciosa permitiendo a cada cual vivir a su manera que multiplicando las leyes que lo obligan a vivir a la manera de los demás. A partir de esta afirmación se deduce que los seres humanos prefieren construir su destino por sus propios medios

Dice Lichtenberg: “Hacer que cada momento de nuestra vida sea el mejor posible, independientemente de si es favorable o desfavorable: en esto consiste el arte de vivir y el verdadero privilegio de un ser racional”. Tal afirmación es sumamente acertada porque cualquier ser irracional sería incapaz de actuar con vistas a mejorar su situación

San Agustín considera que los hombres pueden con su voluntad encaminar sus actos hacia el bien o hacia el mal. De esta manera, establece que la libertad es algo propio de la voluntad del ser humano otorgada por Dios. De lo anterior se deduce que una acción Éticamente deseable nace del libre albedrío de los individuos.

IDEAS IMPORTANTES PARA LA EVALUACIÓN DEL SEGUNDO PERIODO

La filosofía busca

la representación de conceptos de la realidad. Sócrates propuso un método para

descubrir la verdad mediante preguntas continuas hasta llegar a ella. Luego

Platón estableció como método la Dialéctica, ciencia que trata del raciocinio

de sus leyes, formas y modos cuya base para llegar a la idea pura universal, es

el diálogo. Según lo anterior la filosofía requiere para su estudio un

procedimiento lógico de razonamientos ordenados

La diferencia en la denominación de sabio y de filósofo se estableció en la antigüedad. Fueron los pitagóricos los responsables de introducir este término cuando se autoproclamaron amigos de la sabiduría. Este hecho pone de manifiesto la cercanía entre filosofía y sabiduría

Frente al. conócete a tí mismo., afirmado por el método socrático y que se funda en el diálogo para llegar a conocimientos verdaderos, los sofistas plantean que ese conocimiento verdadero se da gracias a la ley natural del mundo, por encima de la ley humana y cuando se rompe esta ley lleva al sofista a replantear sus conocimientos si van en contra de ella. La crítica de Sócrates a los sofistas se da, porque el hombre es el ser que accede al conocimiento y conocer la verdad depende de su razón

Para Descartes el error no sólo está en la intervención de la voluntad que lleva al entendimiento a juicios apresurados, sino está en los sentidos que pueden presentar una imagen falsa de la realidad. Por lo tanto, se podría pensar que Descartes propone un olvido total del hombre. Sin embargo, Descartes neutraliza esta lectura de su planteamiento al afirmar que el hombre debe suspender el asentimiento hasta que el entendimiento vea con claridad y distinción la idea que se le presenta

El problema epistemológico sobre la naturaleza de la verdad encuentra una de sus posibles soluciones en la doctrina denominada teoría de la correspondencia, que concibe la verdad como relación concreta entre la proposición y su objeto. Se puede concluir que, para esta teoría, la verdad es la identidad total entre el sujeto que conoce y el objeto conocido

Frente a la oposición entre la razón y los sentidos como fundamento del conocimiento planteada entre racionalistas y empiristas respectivamente, Kant realiza una nueva lectura en función de los elementos presentes en la cognición cuando dice. sólo conocemos de las cosas lo que nosotros mismos ponemos en ellas. De esta manera supera dicha disputa al invertir la forma de concebir el problema del conocimiento

Según Descartes el hombre tiene dos medios para diferenciar un conocimiento verdadero de un conocimiento falso. En primer lugar, cuenta con el entendimiento donde sólo se conciben las cosas que se pueden afirmar o negar. En segundo lugar, tiene la voluntad, pues ella es la facultad libre que tiene el hombre de juzgar o de elegir qué conocimiento es verdadero o falso. De lo anterior se deduce que la posibilidad que tiene la voluntad de elegir lo verdadero de lo falso lleva al hombre a juzgar erróneamente un conocimiento

Escribe Pascal: Dado que no podemos ser universales y saber todo lo que es posible saber, sobre todo, es preciso saber un poco de todo. Porque es mucho mejor saber algo de todo que saberlo todo acerca de una cosa; esta universalidad es lo mejor. Si pudiéramos tener ambas cosas sería aún mejor; pero al tener que escoger, hay que escoger aquélla. De acuerdo con esto, el hombre tiene que escoger como forma de conocimiento aquella que le permita conocer muchos temas, aunque no logre profundizar en ninguno. Tal actitud es muy aconsejable, porque si un hombre profundiza demasiado en un único tema y descuida los demás puede caer en el error de creer que el suyo es el único tema importante que existe en el mundo

Para Kant, al conocimiento a priori independiente de la experiencia se le opone el empírico o a posteriori, como un conocimiento menor en la medida en que no es universal ni necesario. Cuando pregunta sobre cuál es el alcance del conocimiento a priori, distingue los juicios sintéticos de los analíticos. Su genialidad se evidencia al postular los juicios sintéticos a priori mediante los cuales puede construirse una verdadera ciencia. De esta manera supera la tensión entre racionalismo y empirismo cuando afirma que todo lo que sucede posee una causa

Aristóteles en su Metafísica afirma que todos los hombres tienden por naturaleza al saber, facultad que se inicia por los sentidos y por la experiencia. Pero existen otros saberes más altos en el hombre, como son el arte y la técnica, saberes que indagan por los medios empleados para la elaboración de cosas. La metafísica es el saber supremo encargado de indagar por el principio universal de las cosas. Esta concepción permite plantear que el conocimiento para Aristóteles es una reflexión sobre los principios de constitución del mundo y de toda realidad

Frente al prominente peso que los empiristas otorgaban a los sentidos en el conocimiento del mundo, se opone la concepción racionalista que postula la razón como primordial en cuanto a la aprehensión del mundo. Aunque el racionalismo no descarta totalmente la existencia de sentidos y el empirismo no puede eliminar completamente el uso de la razón, son enfoques mutuamente excluyentes, porque las formas explicativas radicales del mundo son reductivas y dejan por fuera aspectos primordiales en el análisis

Aristóteles hizo grandes aportaciones a la lógica, a la física, a la biología y a las humanidades. De hecho, él fue quien las constituyó en disciplinas formales y, además, añadió la metafísica para incluir en ella todo lo que no cabía en las primeras. Su contribución mayor, a la vez que la más peligrosa, fue la idea de la clasificación. En toda su obra aparece el concepto de clasificación, representando toda la base lógica de su pensamiento. Sin embargo, esta contribución es considerada como peligrosa, porque el hecho de clasificar traía consigo para la ciencia problemas de reduccionismo

Frente a las doctrinas que afirman que el conocimiento se da exclusivamente por los sentidos y frente a aquellas que plantean la existencia de ideas innatas, Santo Tomás toma distancia al mostrar que el entendimiento en sí mismo está vacío y proponerlo como pura sustancia

La filosofía de Hobbes está marcada por dos elementos fundamentales como son el científico y el político. Así, mientras que, por un lado, la filosofía mecanicista de Hobbes busca afrontar el problema político de la constitución de la sociedad intentando evitar la guerra civil, por otro lado, su filosofía política es una confirmación de su pensamiento mecanicista. Por lo tanto, para Hobbes la filosofía es un sistema complejo y articulado

Frente a las dos corrientes filosóficas preponderantes en la época moderna, el racionalismo y el empirismo, las cuales sostenían, por un lado, que el conocimiento tenía su base exclusivamente en la razón, sin contar para nada con la experiencia y por otro lado, que el conocimiento dependía esencialmente de los sentidos, pues lo que está en la razón primero ha pasado por los sentidos, Kant afirma que en el conocimiento juegan un papel importante tanto la razón como la experiencia, puesto que la materia sólo se convierte en objeto cuando el hombre se relaciona con ella

Para el filósofo L. Wittgenstein la gente está profundamente estancada en confusiones filosóficas, es decir, gramaticales, de manera que los problemas filosóficos estarían ligados a problemas del lenguaje. Liberarse de estas confusiones presupone desprenderse de las conexiones inmensamente variadas de las que se está preso. Uno tiene que, por así decir, reagrupar por entero su lenguaje. De manera que la producción de conocimiento se determinará por un examen gramatical de los enunciados filosóficos que están interconectados en la reflexión

Si el fundamento del conocimiento fuera la sensación, habría tantos conocimientos como seres humanos, pues, en principio, no hay manera de saber si todos los seres humanos tienen las mismas sensaciones. Para Platón, esta problemática se soluciona afirmando que los objetos sensibles son un reflejo de unas ideas abstractas, eternas, inmutables y objetivas, y como el alma en algún momento ha estado en contacto con éstas, la posibilidad de conocimiento objetivo quedaría garantizada. De lo anterior se deduce que el conocimiento se fundamenta en el alma y no en la sensación

Guillermo de Ockham formula el principio comúnmente conocido como "Navaja de Ockham", según este "no se deben multiplicar las entidades más de lo estrictamente necesario", es decir, una teoría tendrá más poder explicativo si evita postular elementos innecesarios, se debe examinar, por tanto, cuidadosamente toda explicación, con el fin de evitar las confusiones que se producen al postular entidades sin la debida comprobación. Así, se deduce que este principio se constituye en un mecanismo para construir teorías fundamentadas en la verificación y la experiencia

Mientras que los racionalistas pensaban que una condición para el conocimiento es la existencia de unas ideas innatas, los empiristas afirmaban que la única condición para que existieran las ideas es la experiencia y la sensación. Así, se puede afirmar que tanto empiristas como racionalistas consideraban que los seres humanos se representan el mundo gracias a las ideas

Para Wittgenstein, la filosofía no es una teoría sino una actividad gracias a la cual se pueden identificar los "errores en el uso del lenguaje". Según él, los problemas a los que se enfrentan los filósofos descansan en errores de uso del lenguaje y, por lo tanto, una correcta descripción de los usos lingüísticos, eliminaría definitivamente los problemas de la filosofía. Así, Wittgenstein establece una distinción entre ciencia y filosofía, porque la filosofía se encarga de esclarecer el significado de las expresiones en el lenguaje, mientras que la ciencia se encarga de explicar los eventos en la naturaleza

De acuerdo con el modelo cartesiano, el alma inmaterial interactúa causalmente con el cuerpo material, es decir, el alma causa los movimientos del cuerpo. Esta posición ha sido criticada por algunos filósofos contemporáneos como Wittgenstein y Ryle que afirman que algo inmaterial como el alma, no puede mover algo material como el cuerpo. Así, estos filósofos critican el concepto cartesiano de interacción, porque un suceso material sólo puede ser causado por algo de su misma naturaleza, y lo mental es una naturaleza distinta a lo material

San Agustín considera que la búsqueda de certezas lleva al hombre a su propio ser donde residen las verdades seguras y necesarias otorgadas por Dios para obtener un conocimiento de toda la realidad. Según este planteamiento, la causa originaria de la verdad es la divinidad por cuanto ilumina las ideas necesarias para determinar la realidad de todo. En este sentido, el camino que propone el autor para lograr el verdadero conocimiento es ir del mundo exterior al mundo interior del espíritu humano y desde allí al Ser Supremo quien esclarecerá la verdad

Descartes se pregunta en las Meditaciones Metafísicas por el conocimiento de la realidad. Según él, es posible que los sentidos nos engañen y las creencias acerca del mundo sean falsas. Para explicar esto, recurre al argumento del sueño: es posible imaginar que todas las creencias acerca del mundo sean producto de un sueño y como no se puede establecer una diferencia definitiva entre soñar y estar despierto, se debe concluir que las creencias acerca del mundo no son confiables porque las experiencias soñadas son similares a las experiencias en la vigilia. Según esto es un error fundamentar el conocimiento en la sensación

Muchas son las opiniones sobre la obra y el pensamiento de Aristóteles y, aunque es indudable el aporte realizado en materia de reflexión científica, algunos estudiosos afirman que la historia de la ciencia es la historia de los sucesivos derrumbes de Aristóteles, en un campo tras otro. De acuerdo con esto, puede afirmarse que la confrontación con las ideas Aristotélicas acerca de la ciencia ha sido motor de desarrollo científico.

En el proceso de conocimiento seguido por Descartes, se encuentra que podemos estar engañados sobre lo que consideramos verdades, pues podría haber un geniecillo maligno que nos hiciera creer que las matemáticas son verdaderas y precisas sin que lo fueran. Por lo tanto, todo nuestro conocimiento y nuestra existencia perderían seguridad. Sin embargo, este obstáculo en el conocimiento lo podemos superar si siguiendo a Descartes planteamos la existencia del Yo como garantía de conocimiento

Para Leibniz, es necesario distinguir entre verdades de hecho y verdades de razón. Estas últimas son llamadas también verdades necesarias, pues son proposiciones evidentes por sí mismas o que pueden ser reducidas a otras que lo son. De esta forma, si conocemos el significado de una proposición de este tipo, inmediatamente sabemos que su contradicción no puede ser verdadera. Por otro lado, las verdades de hecho no son necesarias y su contrario puede ser pensado, pues no descansan en el principio de contradicción, sino que son hipotéticas. De esta forma se puede decir que la diferencia entre verdades de razón y verdades de hecho es inexistente

La práctica inductiva de Sócrates era de dos tipos: uno positivo, por el cual de la consideración de ejemplos se llegaba a la definición; y otro negativo, por el que se demostraba la inadecuación de la definición, descendiendo de ella a los casos a los que se aplicaba, pero que no caían bajo el concepto en cuestión. Según esto la inducción parte de lo particular a lo general

La teoría del conocimiento de Santo Tomás se basa en el intelectualismo aristotélico, ya que no se fundamenta en una limitación a los datos de los sentidos, sino que para él el sujeto comienza con lo dado, pero ha de seguir posteriormente un proceso sistemático y metódico. En lo que concierne al conocimiento sensitivo, Santo Tomás propone una explicación empirista del conocimiento humano, porque estima que todo conocimiento ha de partir de una reflexión que se da en la experiencia sensible

Según Kant, la relación que se da entre el entendimiento y la sensación permite hablar de conocimiento, pues ambos contribuyen de manera específica en la construcción del mismo. Ahora bien, es precisamente a partir de esta relación que Kant aclara que no se puede conocer más que el fenómeno, ya que el nóumeno o cosa en sí es incognoscible para nosotros, porque por medio de nuestra intuición sensible, sólo tenemos acceso a las apariencias

Para San Agustín, hay que creer lo que Dios revela para llegar al verdadero conocimiento. De esta forma, si Dios es la Verdad y de su iluminación procede la comprensión de toda verdad parcial, se puede comprender que para el Santo no puede establecerse una distinción muy clara entre la razón y la fe, porque hay una mutua colaboración entre ellas

Una de las corrientes más representativas de la filosofía contemporánea es la fenomenología, cuya propuesta consiste en un ponerse frente al fenómeno, es decir, ante lo que aparece a la conciencia. A partir de esto, Husserl plantea que el conocimiento se construye en el describir el fenómeno tal y como aparece a la conciencia, para lo cual es fundamental analizar los prejuicios y preconcepciones por los que el conocimiento se encuentra determinado

Para Aristóteles existen varios niveles en el conocimiento: el sensible a través del cual recibimos las sensaciones de las cosas, el experimental, referido a las cosas concretas y singulares, el técnico o saber practico y el racional o intelectual que indaga el porqué de las cosas. A partir de estos niveles se puede deducir que el conocimiento metafísico se encuentra en el conocimiento racional o intuitivo porque la metafísica busca el conocimiento y la comprensión del ser

El sentido común se diferencia de la superstición porque el sentido común obtiene sus conclusiones a partir de la observación de casos similares cuya regularidad puede confirmarse experimentalmente, mientras que la superstición por lo general está basada en casos cuya regularidad no es susceptible de comprobación experimental. De acuerdo a lo anterior, un ejemplo de superstición consiste en creer que después de la muerte el alma puede reencarnar en otros cuerpos

Platón afirma que existen dos clases de conocimiento: el conocimiento sensible con el que conocemos las cosas materiales y el conocimiento intelectual por el que conocemos el mundo ideal. Uno de los pasos para alcanzar este último conocimiento se encuentra en la reminiscencia de las ideas que el alma ya conocía antes de entrar en el mundo sensible que es reflejo de las ideas

Durante la Edad Media el problema del conocimiento se centra en la posibilidad de relacionar fe y razón, que son consideradas como fuentes del conocimiento. La fe revela las verdades divinas y la razón revela una verdad objetiva. Fe y Razón son compatibles y se necesitan mutuamente, no se dan por separado. Con respecto a este problema una posible solución sería separar la razón de la fe para limitar la fe y afirmar el pensamiento racional contra los datos proporcionados por la revelación

Para los empiristas modernos como John Locke, la mente es como una hoja en blanco sobre la cual se escriben y organizan los datos provenientes de la experiencia sensible. La organización de estos datos resulta posible gracias a la existencia de ciertas leyes que permiten asociar las ideas más simples para formar ideas más complejas. Por lo tanto, para estos empiristas el conocimiento es un trabajo conjunto entre experiencia y reflexión.

Parménides advirtió acerca del peligro que podía tener la confianza que el hombre deposita en la experiencia sensible y resaltó el valor de la razón como único camino posible hacia el conocimiento. Desde el punto de vista de Parménides, hoy podríamos afirmar que sabemos lo que sabemos porque somos seres pensantes.

IDEAS IMPORTANTES PARA LA EVALUACIÓN DEL TERCER PERIODO.

Según Aristóteles “la poesía es más filosófica

que la historia”. En efecto, la historia narra lo que ha sucedido. En cambio,

la poesía cuenta lo que siempre puede suceder; nos enseña a ver lo universal en

el obrar humano y cómo la filosofía expresa las inquietudes fundamentales del

hombre. Esto significa que la poesía

guarda en sí una perspectiva filosófica, porque se interroga por lo universal

Durante el Renacimiento italiano, los artistas

concibieron órdenes ideales del hombre y del mundo en todos sus aspectos. Con

tal finalidad, utilizaron entre otras herramientas la matemática para estudiar

las leyes de la perspectiva en la representación del mundo y la anatomía para

estudiar la construcción del cuerpo. Por esta razón se hicieron reconocer como

poseedores de la verdad al explorar

todos los misterios de la Naturaleza y del hombre

El motivo central de la pintura de Caballero

es el cuerpo. “Luis hizo grandes aportes en términos estéticos y de temática.

Su estética figurativa tradicional se abrió a temáticas contemporáneas como

fueron su apertura a la belleza del cuerpo masculino con una referencia

abiertamente homosexual en una familia, un país y una época muy conservadora”, Para

él, el cuerpo es todo, pues está cargado de todo lo que es significativo. Sólo

cuando dibuja un cuerpo se siente implicado de manera casi carnal, él pinta

cuerpos para sentir el propio y así, en el momento de pintarlos todo se

confunde y se mezcla. La pintura de Caballero, al estar cargada de tantas

intensidades se aleja de lo meramente representativo, porque las formas del cuerpo son plasmadas desde todos sus

ángulos posibles

Kant al hablar del juicio estético o juicio de

gusto pone a la base del mismo al sentimiento. El sujeto se relaciona con el

mundo a través del placer que le permite sentirse vivo, sentirse en el mundo.

Con la estética se desarrolla la capacidad de compartir con el mundo,

de interactuar con el mundo

a través del sentimiento. Por esta razón

la estética habla de lo bello

y refina la capacidad de juzgar eso bello del

mundo

Aristóteles al concebir la retórica como arte,

la separa de la lógica y de la dialéctica, pero al mismo tiempo la entiende

vinculada a ellas. Afirma que está basada en principios lógicos y dialécticos

que le permiten ser arte y la señala como dominio específico no de lo verdadero

sino de lo verosímil, de suerte que el orador debe sostener el pro y el contra.

Esta concepción de la retórica se explica, porque

la retórica se centra en el estudio de los temas del discurso y de los medios

lógicos de persuasión

En la Grecia clásica, cuando alguien

calificaba algo de bello, Sócrates buscaba precisión sobre la definición de

belleza de su interlocutor. Aunque el interlocutor solía poner ejemplos que

ilustraran el concepto de belleza a Sócrates le interesaba llegar al

significado de lo "bello", a la esencia o forma de la belleza, a

aquello que tenían en común todas las cosas que llamamos bellas. De lo anterior

se deduce que para Sócrates la

belleza de un objeto se relaciona con la esencia del mismo

Para Schopenhauer la más perfecta de las

formas de arte es la música, en particular la música instrumental en la cual se

encuentra plasmada de manera perfecta la representación de la naturaleza, de

manera que los tonos bajos son la representación de las formas inferiores de

vida y los tonos altos las formas más perfectas. De esta forma la música cobra

un especial sentido para el reconocimiento mismo de la vida, porque la música instrumental es

manifestación exacta de la voluntad de vivir.

Friedrich Wilhelm Joseph (von) Schelling muestra cómo a través del arte se pone al descubierto el interior del filósofo, mostrando que en el arte y en las creaciones artísticas tienen su encuentro la naturaleza y el espíritu, la ley y la libertad, el cuerpo y el alma, y que el filósofo se descubre en el arte cuando hace descender lo infinito a la finitud a través del símbolo

IDEAS IMPORTANTES PARA LA EVALUACIÓN DEL CUARTO PERIODO

Para

Descartes, la certeza en el conocimiento era fundamental, razón por la cual

sometió al análisis de la razón no sólo a la filosofía, a la lógica, a la

física y a la psicología, sino también al arte. Por lo tanto, se puede afirmar

que para Descartes el arte debía cumplir con las pruebas de la razón para

demostrar su verdad

En el siglo

XVIII el "gusto " se convirtió en algo digno de atención y de preocupación

pues se temía que el arte quedara reducido a la simple opinión basada en lo

ofrecido inmediata y exclusivamente por los sentidos y que, por lo tanto, se

hiciera imposible emitir cualquier juicio objetivo sobre ella. De esta forma,

una de las salidas que ellos consideraron para esta cuestión fue buscar fundamentos racionales en el

«gusto»

Según Hegel, el estudio de lo

bello como objeto del arte es un estudio independiente del estudio de la

naturaleza. La creación artística no puede estudiarse como una rama de la

ciencia natural. En otras palabras, la belleza artística es independiente de la

belleza en la naturaleza. De acuerdo con lo anterior, Hegel critica toda concepción que subordine el

arte al estudio de la naturaleza

Para Marcuse, el lenguaje del

arte busca transformar experiencias cotidianas mediante la representación que

el artista hace de su entorno. Así, el arte rompe con la concepción de la

realidad y crea sus propios códigos, y, por ende, su propia realidad. A partir

de lo anterior, puede decirse que para Marcuse el lenguaje del arte es un lenguaje autónomo,

independiente de todo lenguaje que pretenda describir la realidad

Karl Philipp

Moritz escribió en 1785 que lo bello tiene una finalidad interna que consiste

en provocar placer por su perfección. Esto quiere decir, que del mismo modo

como a la técnica le corresponde una finalidad externa que es la utilidad, las

bellas artes tienen como objetivo último el placer. Según lo anterior la contemplación de la belleza

provoca un gozo profundo

Anthony

Ashley Cooper, un representante de la estética empirista del siglo XVIII,

considera que el artista tiene la capacidad de penetrar en el ser más profundo de

las cosas con el fin de plasmar su esencia en una obra artística. De esta

manera, lo bello sólo es percibido por el artista cuya alma entra en comunión

con el espíritu del mundo. De lo anterior se deduce que la producción artística se basa en una verdad que va más

allá de la sensibilidad

Lessing, filósofo alemán

perteneciente al siglo XVIII, considera que las obras de arte son aquellas en

las cuales el artista se ha podido manifestar como tal, es decir, aquellas en

las que la belleza ha sido para él su primera y última intención. Todas las

demás obras en las que se perciben huellas claras de convenciones religiosas no

merecen este nombre porque en ellas el arte ha trabajado como auxiliar de la

religión. De lo anterior se deduce que

el autor rechaza la producción artística inspirada en la divinidad

En el pensamiento de

Kierkegaard, la existencia se determina en el reconocimiento de tres estadios,

a saber, el estético, el ético y el religioso. Lo estético se refiere al

estadio más bajo de los que pueden reconocerse en la existencia, pues está

totalmente alejado del estadio religioso o de la entrega. En el estadio

estético, los hombres no viven más que por el placer y por saciar su instinto.

Por lo tanto, el seductor no es un hombre superior, ya que la grandeza se da solamente en el movimiento de renuncia

La estética nietzscheana tiene como particularidad una fascinación por la música. Por esta razón, se remite hasta el culto de los griegos a Apolo y Dionisio. Nietzsche encuentra que en la tragedia se relacionan tanto el coro apolíneo como la danza y arrebato jubiloso de lo dionisíaco. Desde este seguimiento del arte griego por parte de Nietzsche, podemos afirmar que la música a la que se refiere Nietzsche es el redescubrimiento de la tragedia griega en su esplendor

Para Sartre, la libertad humana es la facultad de hacer lo que uno quiera sin ninguna limitación. La libertad formalmente no tiene ningún contenido determinante, no está sometida a ninguna necesidad o ley. Sin embargo, Sartre afirma que la libertad es una condena, porque es la necesidad de la autodeterminación y de la responsabilidad para actuar.

ETAPAS DEL PENSAMIENTO GRIEGO

La filosofía griega representa uno de los más importantes ciclos del pensamiento occidental,

- ciclo que se inicia con los presocráticos,

- desarrolla con los sofistas y Sócrates,

- adquiere su apogeo en la filosofía platónica y aristotélica y

- entra en crisis con la filosofía helenística.

En la mayoría de los autores las fechas son aproximadas y cuando figura solamente una, corresponde a la madurez o florecimiento del filósofo (lo que los griegos llamaban acmé). Junto con cada escuela o filósofo importante se cita el arché que defendieron o la cuestión básica alrededor de la cual gira su pensamiento.

- FILOSOFÍA COSMOLÓGICA

(Presocráticos): preocupación por el tema del arché (VI-V a. C.)

- FILÓSOFOS MONISTAS:

- Filósofos de Mileto:

- Tales (586 a. C.): agua

- Anaximandro (610-547 a. C.): ápeiron

- Anaxímenes (586-528 a. C.): aire

- Escuela de Éfeso:

Heráclito (504 a. C.): fuego, reivindicación del devenir

- Escuela de Elea:

- Jenófanes de Colofón (530 a. C.): crítica al antropomorfismo religioso

- Parménides (540-450 a. C.): defensa del ser como inmutable y eterno

- Zenón de Elea (450 a. C.): aporías en contra de la multiplicidad y el cambio

- FILÓSOFOS PLURALISTAS:

- Pitagorismo antiguo: los números

Pitágoras (530 a. C.)

- Empédocles: (450 a.C.): agua, aire, tierra y fuego; Amor y Odio

- Anaxágoras (499-428 a. C.): homeomerías; Noûs

- Escuela atomista: los átomos; mecanicismo

- Leucipo (440 a. C.)

- Demócrito (460-370 a. C.)

- FILOSOFÍA ANTROPOLÓGICA:

el hombre como preocupación básica (V a. C.)

- Movimiento sofista: escepticismo y relativismo

- Protágoras de Abdera (485-410 a. C.)

- Gorgias de Leontini (485-380 a. C.)

- Sócrates (469-399 a. C.): intelectualismo moral y objetivismo

- FILOSOFÍA GLOBALIZADORA Y SISTEMÁTICA:

preocupación por todos los temas filosóficos, por la realidad en su conjunto (IV a. C.)

- Platón (427-347 a. C.): las Ideas y el conocimiento objetivo

- Aristóteles (384-322 a. C.): la Physis; eudemonismo

- FILOSOFÍA HELENÍSTICA:

preocupación por los temas morales, búsqueda de la manera de ser feliz (finales del siglo IV al siglo II a. C.)

Estoicismo: la virtud como bien supremo; la apatía

Zenón de Citio (341-261 a. C.)

Epicureísmo: hedonismo

Epicuro de Samos (341-270 a. C.)

Escepticismo: escepticismo

Pirrón de Elis (365-275 a. C.)

Filosofía Antigua

La historia de la filosofía comienza con el pensamiento griego que tiene sus antecedentes en el pensamiento oriental pre filosófico. Debido a esto, los historiadores de la filosofía han tratado de explicar, de diversos modos, la relación existente entre la más antigua sabiduría de oriente y las ulteriores reflexiones filosóficas de los helenos.

Sabido es que los griegos fueron un pueblo que se dedicó al comercio marítimo. Alguna vez - como lo hicieron luego los romanos y los cartagineses- dominaron con sus naves la cuenca del Mediterráneo. También transitaron las rutas terrestres que unían el Asia Menor con el resto del continente asiático y Egipto. Esto les permitió tomar contacto con las grandes culturas orientales de la antigüedad. Como es dable suponer, su permanente trato comercial con otros pueblos dio origen a relaciones de tipo cultural cuyas recíprocas influencias son de índole muy diversa.

En nuestro caso particular solo nos interesa establecer - aunque más no sea de un modo somero - en qué medida la ciencia y la mitología de oriente incidieron en el posterior desarrollo de la cultura griega y, en especial, en el pensamiento filosófico de esta última.

Los mismos griegos no ignoraban que muchos de los conocimientos que poseían eran de procedencia oriental, sobre todo egipcia y caldea. Tal es así que Herodoto, Platón y Aristóteles - entre otros - afirmaban que ciencias como la astronomía, la geometría y la aritmética llegaron a Grecia luego de haber sido cultivadas por los caldeos y los egipcios. Según Aristóteles "... ya se hallaban constituidas todas las artes (orientadas a las necesidades prácticas de la vida cuando se descubrieron estas ciencias, que no se aplican al placer ni a las necesidades de la vida, y aparecieron primeramente en